Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

PIDANA

Pendahuluan

Rehabilitasi dalam sistem hukum pidana Indonesia kini menempatkan pemulihan harkat, martabat, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama, tidak hanya sekadar pembalasan. Berbagai regulasi—mulai KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, PP 92/2015, hingga KUHP Nasional 2023—telah mengadopsi pendekatan rehabilitatif, terutama bagi korban kekeliruan penegakan hukum, pecandu narkotika, dan penyandang disabilitas mental, guna mewujudkan keadilan restoratif yang lebih manusiawi dan proporsional.

Pembahasan

Definisi Rehabilitasi

Dalam perspektif yuridis, rehabilitasi diatur sebagai hak pemulihan kedudukan, harkat, dan martabat seseorang yang dirugikan oleh proses peradilan. Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah No. 92/2015 menyatakan bahwa rehabilitasi adalah “pemulihan kedudukan, harkat, dan martabat seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum atau karena kekeliruan aparat penegak hukum.” Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 95 memandatkan pengadilan menyatakan bahwa “penangkapan atau penahanan tidak sah” sebagai asas untuk memberi amar rehabilitasi.

Menurut Soerjono Soekanto, seorang pakar sosiologi hukum, rehabilitasi tidak hanya memulihkan nama baik, tetapi juga menegaskan “hak subjek hukum untuk mendapat kepastian dan perlindungan hukum setelah mengalami kesalahan prosedural” (Soekanto, 2018). Sedangkan Aulia Jessie, dalam tulisannya tentang restorative justice, menekankan bahwa rehabilitasi adalah “instrumen korektif yang memadukan kepentingan negara, korban, dan pelaku dalam kerangka perbaikan hubungan sosial” (Jessie, 2021). Dengan demikian, rehabilitasi bukan sekadar kompensasi materiil, melainkan juga upaya restorasi sosial dan moral yang dijiwai prinsip keadilan restoratif.

Landasan Filosofis dan Teoritis Rehabilitasi

Konsep rehabilitasi dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai pandangan filosofis antara berbagai aliran pemikiran tentang tujuan pemidanaan. Secara historis, sistem hukum pidana Indonesia mewarisi tradisi Eropa Kontinental yang menekankan pendekatan retributif, di mana pidana dipandang sebagai pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran kriminologi dan pengaruh nilai-nilai Pancasila, terjadi konvergensi antara konsep retributif dan rehabilitatif dalam formulasi hukum pidana Indonesia.

Menurut kajian filosofis hukum pidana, transisi ini tidak dimaksudkan untuk mengganti pendekatan retributif secara keseluruhan, melainkan untuk menciptakan keseimbangan proporsional antara keadilan pembalasan dan keadilan korektif. Pendekatan ini sejalan dengan ide keseimbangan nilai Pancasila yang menghendaki implementasi yang harmonis antara berbagai tujuan pemidanaan dalam menciptakan keadilan substantif. Karakter dasar hukum pidana yang menghendaki instrumen sanksi sebagai penjeraan tidak dihapuskan, tetapi dikombinasikan dengan elemen rehabilitatif yang disesuaikan dengan perkembangan terbaru pemikiran seputar HAM dan kultur masyarakat Indonesia.

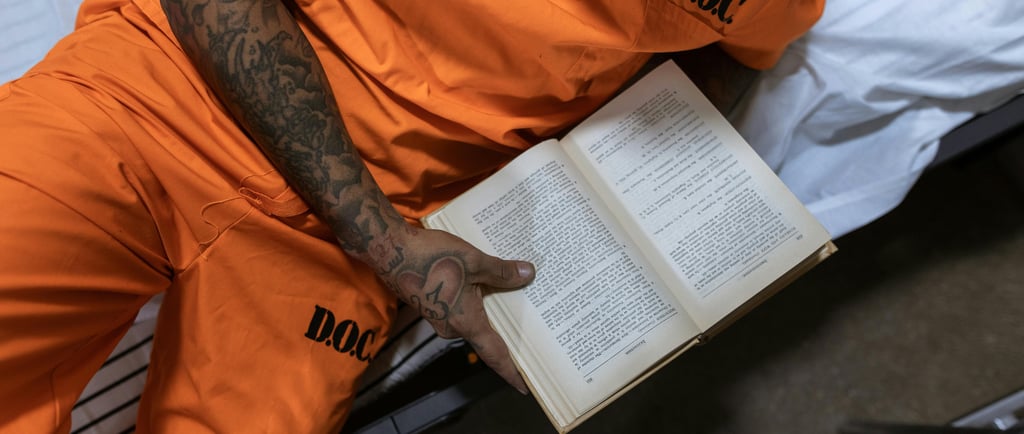

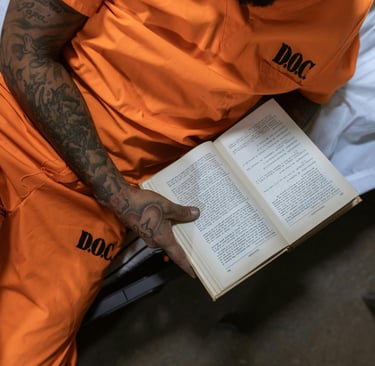

Teori rehabilitasi modern menekankan bahwa pelaku kejahatan memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi positif dalam masyarakat melalui pendidikan, terapi, dan pelatihan. Konsep ini mencerminkan pemahaman bahwa kejahatan seringkali merupakan manifestasi dari berbagai faktor kompleks, termasuk kondisi sosial, ekonomi, psikologis, dan medis yang dapat diatasi melalui intervensi yang tepat. Oleh karena itu, rehabilitasi tidak hanya berfokus pada penjeraan, tetapi lebih pada reintegrasi sosial dan pengembangan potensi individu untuk mengurangi risiko kekambuhan (recidivism) dan dampak negatif kejahatan.

Dasar Hukum Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pengaturan rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia tersebar dalam berbagai instrumen hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981 menjadi landasan awal dengan mengatur rehabilitasi sebagai hak tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirugikan akibat tindakan aparat penegak hukum yang tidak berdasar atau keliru. Pasal 95-97 KUHAP menetapkan mekanisme praperadilan sebagai instrumen untuk memperoleh rehabilitasi dan ganti rugi, dengan amar putusan sebagai bentuk pemulihan nama baik dan harkat martabat.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memperluas konsep rehabilitasi dengan menegaskan hak setiap orang yang dirugikan dalam proses peradilan untuk memperoleh pengembalian hak, kehormatan, dan martabat melalui putusan pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan sistem peradilan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penegakan hukum dan perlunya mekanisme pemulihan yang efektif.

Perkembangan terjadi dengan diterbitkannya PP No. 92 Tahun 2015 sebagai perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983, yang mengatur secara rinci mekanisme pembayaran ganti rugi dan rehabilitasi. Peraturan ini menetapkan nilai ganti rugi antara Rp25 juta hingga Rp600 juta yang harus dibayarkan dalam waktu maksimal 14 hari kerja oleh Kementerian Keuangan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) membawa revolusi dalam pengaturan rehabilitasi dengan mengklasifikasikannya sebagai sanksi tindakan dalam sistem double track. Pasal 103-105 mengatur rehabilitasi medis, sosial, dan psikososial sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok, khususnya bagi terdakwa yang mengalami kecanduan narkotika/zat adiktif dan penyandang disabilitas mental.

Dalam konteks tindak pidana narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 dan SEMA No. 4 Tahun 2010 menetapkan rehabilitasi sebagai prioritas bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari berbagai instansi terkait berperan dalam menentukan kebutuhan rehabilitasi secara ilmiah dan komprehensif. Pendekatan ini mencerminkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kesehatan publik yang memerlukan penanganan medis dan sosial, bukan semata sanksi pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) mengintegrasikan prinsip rehabilitasi melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan meminimalkan kontak anak dengan sistem peradilan formal dan mengoptimalkan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

Tipologi dan Mekanisme Rehabilitasi

Sistem rehabilitasi dalam hukum pidana Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan tujuan, subjek, dan mekanisme pelaksanaannya.

Rehabilitasi Nama Baik dan Ganti Rugi merupakan bentuk klasik rehabilitasi yang bertujuan memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan hukum seseorang yang menjadi korban kesalahan sistem peradilan. Mekanisme ini dapat diakses melalui praperadilan untuk tersangka yang mengalami penangkapan atau penahanan tidak sah, atau melalui amar putusan bebas/lepas yang berkekuatan hukum tetap. Prosedur ini mensyaratkan pengajuan permohonan dalam tenggang waktu tertentu dan pembuktian adanya kesalahan atau kekeliruan dalam proses penegakan hukum.

Rehabilitasi Medis dan Sosial dalam konteks narkotika melibatkan pendekatan terpadu yang menggabungkan intervensi medis untuk mengatasi aspek fisik kecanduan dengan program sosial untuk reintegrasi ke masyarakat. Layanan ini mencakup detoksifikasi, terapi substitusi, konseling psikologis, terapi kelompok, pelatihan keterampilan, dan program dukungan keluarga. Rehabilitasi medis fokus pada pemulihan kondisi fisik dan mental, sedangkan rehabilitasi sosial menekankan pengembangan keterampilan hidup dan kemampuan bersosialisasi.

Rehabilitasi dalam Konteks Double Track System merupakan inovasi KUHP Nasional yang memungkinkan penerapan tindakan rehabilitasi bersamaan dengan sanksi pidana. Sistem ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menyesuaikan respons hukum dengan karakteristik khusus pelaku dan tindak pidana yang dilakukan, dengan tujuan mengoptimalkan efektivitas pemidanaan dalam mencegah recidivism dan memfasilitasi reintegrasi sosial.

Implementasi dan Tantangan Praktis

Data implementasi rehabilitasi di Indonesia menunjukkan disparitas signifikan antara kebutuhan dan kapasitas layanan yang tersedia. Menurut laporan BNN, selama tahun 2022 sebanyak 31.868 penyalahguna narkotika mengakses layanan rehabilitasi secara nasional, meningkat dari 26.693 pada tahun 2021. Meskipun angka ini melebihi target RPJMN sebesar 27.000, namun masih jauh dari arahan Presiden untuk merehabilitasi 100.000 penyalahguna per tahun.

Kajian terhadap putusan pengadilan menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan rehabilitasi. Penelitian LBH Masyarakat terhadap 522 putusan di wilayah Jabodetabek mengungkapkan bahwa hanya 28 putusan (5,36%) yang memenuhi kriteria SEMA No. 4 Tahun 2010, dan dari jumlah tersebut 20 putusan (71,43%) mendapat vonis rehabilitasi. Data ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di tingkat pengadilan, serta variasi dalam interpretasi kriteria rehabilitasi antar hakim.

Keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi. Kapasitas lembaga rehabilitasi pemerintah yang hanya mampu menampung sekitar 30.000 orang per tahun tidak sebanding dengan kebutuhan aktual yang diperkirakan mencapai ratusan ribu penyalahguna narkotika. Kondisi overcapacity di lembaga pemasyarakatan yang mencapai 109% semakin memperburuk situasi, karena banyak pelaku yang seharusnya mendapat rehabilitasi justru ditempatkan di lapas dengan program yang tidak optimal.

Koordinasi antar-institusi masih menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural. Tim Asesmen Terpadu yang seharusnya menjadi gatekeeper dalam menentukan kebutuhan rehabilitasi seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, perbedaan prosedur antar-instansi, dan kurangnya standarisasi instrumen asesmen. Hal ini berdampak pada inkonsistensi rekomendasi dan lambatnya proses penentuan jenis rehabilitasi yang tepat.

Stigma sosial terhadap mantan pengguna narkotika dan korban salah tangkap menjadi tantangan berkelanjutan yang menghambat proses reintegrasi sosial. Masyarakat masih cenderung mengasosiasikan keterlibatan dengan sistem peradilan pidana sebagai indikator karakter negatif, terlepas dari hasil akhir proses hukum. Kondisi ini mempersulit upaya rehabilitasi dan reintegrasi, serta dapat menyebabkan isolasi sosial yang justru meningkatkan risiko kekambuhan.

Rehabilitasi dalam Era KUHP Nasional

Berlakunya KUHP Nasional pada tahun 2026 akan membawa transformasi dalam praktik rehabilitasi di Indonesia. Sistem double track yang diadopsi memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk mengkombinasikan sanksi pidana dengan tindakan rehabilitasi sesuai dengan karakteristik kasus dan kebutuhan individual pelaku.

Pasal 51 dan 52 KUHP Nasional merumuskan tujuan pemidanaan yang eksplisit mencakup: pencegahan tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah. Formulasi ini mencerminkan konvergensi konseptual antara pemikiran retributif dan rehabilitatif dalam konteks hukum pidana kontemporer Indonesia.

Tindakan rehabilitasi dalam KUHP Nasional dapat dijatuhkan terhadap berbagai kategori pelaku, termasuk: (1) pecandu narkotika dan zat adiktif; (2) penyandang disabilitas mental; (3) anak yang melakukan tindak pidana; dan (4) pelaku tindak pidana tertentu yang memerlukan treatment khusus. Klasifikasi ini menunjukkan pengakuan terhadap keragaman faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal dan perlunya respons yang diferensiasi.

Implementasi sistem double track memerlukan perubahan infrastruktur peradilan yang substansial, termasuk peningkatan kapasitas hakim dalam memahami konsep rehabilitasi, pengembangan instrumen asesmen yang standar, dan penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Balai Pemasyarakatan akan memainkan peran sentral dalam pelaksanaan pidana pengawasan dan program rehabilitasi berbasis masyarakat.

Penutup

Rehabilitasi dalam hukum pidana Indonesia telah berkembang dari hak pasif menjadi instrumen aktif dalam sistem peradilan, dimulai dari KUHAP 1981 hingga adopsi sistem double track dalam KUHP 2023, yang menyeimbangkan sanksi retributif dengan rehabilitasi untuk reintegrasi sosial. Meskipun paradigma ini selaras dengan nilai Pancasila, implementasinya masih terkendala infrastruktur, kapasitas daerah, dan stigma sosial. KUHP Nasional 2026 membuka peluang bagi fleksibilitas hakim untuk menerapkan rehabilitasi bersamaan dengan pidana.

Referensi

Aulia Jessie. Rehabilitasi sebagai Instrumen Korektif dalam Restorative Justice. Jurnal Restorasi Hukum 3 (2), 2021.

Faidatul Hikmah dan Rio Armanda Agustian. Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. Jurnal Crepido 5 (2), 2023.

Mella Kartika Putri dan Asep Suherman. Pemidanaan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Pendekatan Penologi Terhadap Upaya Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Di Indonesia Dengan Negara Lain. Jurnal Risalah Kenotariatan 6 (1), 2025.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Restitusi dan Rehabilitasi bagi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Ganti Rugi, Uang Tebusan, dan Rehabilitasi.

Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, dan Nelwitis. Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Unes Journal of Swara Justisia 8 (3), 2024.

Soerjono Soekanto. (2018). Sosiologi Hukum: Teori dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.